2023年如何打造爆款公募基金产品之固收+篇

1.1、产品定义:以债券资产作为底仓并通过多种资产策略以增厚收益

“固收+”产品的概念主要兴起于 2019 年后,泛指一种以债券类资产作为底仓, 同时适当运用股票、股指期货、商品等多种类别的风险资产,并结合打新、定向 增发等多种策略来增厚收益的产品。“固收+”产品在各类金融机构中均有对应的 形态:1)在公募基金中,主要指一系列权益仓位较低的混合类基金,具体产品形 态包括混合债券一级基金、混合债券二级基金、偏债混合基金和灵活配置基金四 类;2)在银行理财中,主要指非保本型固收类和混合类理财产品;3)在保险公 司中,分红险同样是“固收+”的初级形态。从目前高频可跟踪数据来看,公募基 金相对具备表征意义,因此我们来重点观察“固收+”公募基金产品。

1.2、收益特征:从二级债基净值曲线来看具备收益稳定回撤低的特点

【资料图】

【资料图】

累计收益率方面,“固收+”公募基金收益曲线整体表现稳健平滑,回撤相对较小, 适合风险偏好较低的投资者长周期维度持有。我们以各类产品对应的指数为例, 2013 年初至 2022 年末,一级债基、二级债基和偏债混合型基金指数的累计收益 率分别达 64%、76%和 93%。值得注意的是,在 2013-2018 年期间,以偏债混合 型基金指数为代表的 “固收+”产品收益率基本可以跑平偏股混合型基金指数的 收益率,直至 2019-2021 年市场上行阶段权益类公募基金跑出明显的超额收益后 才打开显著的差距。

年化收益率方面,2013-2022 年期间,一级债基和偏债混合型产品的区间年化收益 率中枢大约为 5.2%-7.0%左右,基本接近于信托产品的预期收益率。同期中长期 纯债的年化收益率为 4.75%,通过配置权益资产增厚的超额收益大约为 0.5-2.3 个 百分点。如若客户要求更高的超额收益,可以通过增加对于权益资产的配置比例 去拟合客户需要的净值曲线,但同时必然会带来更大的潜在回撤空间。

最大回撤方面,随着市场波动率的下行各类产品的最大回撤均出现明显的收窄, 但在 2022 年市场极端下跌背景下最大回撤再走阔。从不同指数对应的最大回撤 来看,2013-2022 年一级债基、二级债基和偏债混合型指数对应的最大回撤分别为 4.13%、12.02%和 8.17%,且均发生在 2015 年,主要系 2015 年去杠杆背景下市场 剧烈波动所致;尽管 2018 年和 2022 年二级市场同样出现了明显的下跌,但是指 数对应的回撤幅度要远低于 2015 年,其中 2018 年最大回撤区间仅为 2%-3%左 右,2%-3%的潜在回撤空间意味着持有 1 年的票息就能覆盖对应的回撤空间。

在收益率不具备显著方差前提下低回撤的产品会具备更高的盈利质量。卡玛比率 是基金产品分析常用的指标,卡玛比率=统计区间年化收益率/abs(统计区间最大回 撤),卡玛比率越大,意味着对应基金产品的风险收益比越高。我们测算了不同基 金指数的卡玛比率,过去 3/5/10 年,在“固收+”产品主要构成中,一级债基的卡 玛比率相对较大,偏债混合次之,二级债基最小;从影响卡玛比率的因素来看, 区间收益率相对方差不大,从 3/5/10 年的收益率极差来看基本在 0.9%-1.8%区间 波动,但最大回撤则出现明显的分化,因此我们认为拉开“固收+”产品评价的核 心矛盾在于低回撤。

1.3、监管指导:监管新规明确规范固收+基金资产配置风险收益特征

2022 年权益市场表现低迷,部分广义“固收+”产品由于含权比例较高,净值出现 了较大的波动甚至亏损,叠加年末债券市场又迎来较大回撤,广义“固收+”产品 表现不佳,投资者持有体验感较差。基于以上问题,监管在 2022 年对新申报审批 的基金产品进行规范,主要指导的方向包括:1)明确规范“固收+” 对于类权益 资产的投资比例。新申报的产品中权益(包含可转债)比例在 10%-30%的产品才 可以“固收+”口径进行宣传;2)明确产品定位,避免风格漂移。由于灵活配置 型产品的权益投资范围多为 0-95%,部分产品存在风格不明晰的问题,2022 年来 监管仅批复 1 只新产品;3)拟任基金经理要求权益+固收配置。要求“固收+”产 品至少有一名基金经理具有权益投资经验,预计部分中小公募由于人力短缺可能 会受到该条监管政策影响。

灵活配置型产品是风格漂移的主要产品形态,预计在新规落地后二级债基和偏债 混合型基金是主要的“固收+”产品承接形态。截至 2022 年,满足监管指导下“固 收+”定义的产品规模分布测算来看,二级债基中符合“固收+”定义的约为 5,742 亿元,占全部产品的 61%;偏债混合中符合“固收+”定义的约为 3,510 亿元,占 比 63%;灵活配置型产品中符合“固收+”定义的约为 957 亿元,占比约 11%。数 量方面,二级债基中“固收+”约 230 只,占全部产品的 49%;偏债混合中“固收 +”约 423 只,占比 58%;灵活配置型产品中“固收+”约 155 只,占比约 14%。

调整后的“固收+”风险收益特征更符合其低风险低回撤的产品特征。通过对比权 益比例在 10%-30%范围的产品和所有产品的风险收益情况发现,尽管 2021 年调 整后的“固收+”产品收益率有所下降,但是最大回撤均值同样也下降了 30-60BP, 2022 年产品的亏损收窄了 80-160BP,产品的抗风险能力出现较为明显的提升。

1.4、同业竞争:除公募基金之外理财子通过养老理财切入固收+市场

围绕“固收+”产品的竞争虽然以公募基金为主战场,但是养老理财通过拉长产品 的久期切入该细分赛道。养老理财首批产品发行于 2021 年 12 月份,首批产品目 前存续规模达 177 亿元,平均存续规模 44 亿元。养老理财产品在后续 2022 年的 1-11 月各月份均有发行,但 2023 年来发行明显降温,最近一次发行时段为 2023 年 1 月份,共发行两只产品,目前存续规模仅 3.17 亿元,远低于前期水平。

从产品特征来看养老理财产品具备以下特征:1)预期收益率基本对标二级债基的 长期年化回报率。目前养老理财的业绩标准主要集中于 5.00%-8.00%空间,高于 普通的银行理财水平,其下限接近二级债基指数回报率,上限接近偏债混合型指 数回报率。2)持有期限要长于主流存在锁定期的公募基金。养老理财的持有期限 为 5 年,5 年意味着基本涵盖一轮牛熊周期。3)资产配置方面全面对标二级债基。 绝大多数养老理财的固收类底层资产占比为 80%-100%,根据经济周期及市场走 势变化,以债券、非标准化债权类资产等固定收益类资产为主来获取稳健收益, 并辅以权益投资仓位分享股票市场长期升值回报。

从市场格局来看,目前国有大行和股份行的养老理财产品市占率较高。目前养老 理财市场规模达 1,033 亿元,产品总数为 54 只;存续规模排名前四的公司恰为首 批四只养老理财产品的发行公司,其中招银理财的养老理财产品规模最大,规模 达 269 亿元,市占率达 26.06%,预计这与其零售客户基础具备较强相关性。

从存量单个产品规模来看集中度同样较高。规模排名前十的养老理财产品合计规 模达 591.86 亿元,占市场总规模的 57%。其中五只产品规模破 60 亿元,规模最 大的产品为招银理财招睿 3 号,最新存续规模达 98.39 亿元。除工银理财·颐享 安泰(21GS5688)外,其余产品的业绩比较基准均为 5.80%-8.00%。

2、每一轮市场上行周期利用权益兑现规模杠杆2.1、存续结构:牛市期间依托产品超额收益实现规模大幅扩容

从规模存量来看,二级债基是目前“固收+”基金最主要的产品形态。截至 2022 年末,一级债基、二级债基、偏债混合型、灵活配置型的规模分别为 6,213 亿元、 9,397 亿元、5,609 亿元、8,453 亿元,二级债基是目前“固收+”基金最主要的产 品形态。

从规模增速来看,“固收+”产品存续规模经历了两次明显的扩容,一轮是 2014- 2016 年,一轮是 2019-2021 年,其背后的核心逻辑均源于在市场上行周期积累明 显的超额收益,从而吸引增量资金加大配置。一级债基、二级债基、偏债混合、 灵活配置型基金的年化规模增幅在 2014-2016 年期间分别为 52%、56%、58%、 154%,在 2019-2021 年分别为 18%、90%、134%、26%。第一轮扩容中贡献明显 的主要是灵活配置型产品,第二轮扩容中贡献明显的主要是二级债基和偏债混合 型产品。

2.2、发行结构:灵活配置和偏债混合为两轮市场扩容主要产品

2015-2016 年阶段,灵活配置产品发行规模庞大,原因系牛市情绪推动下,灵活配 置型基金承接了较多主题产品和偏权益产品,同时也有部分灵活配置型基金作为打新基金的形态存在,在新股发行提速背景下实现规模的系统性增长。2015 年灵 活配置产品发行规模达 7,429 亿元,平均发行份额达 23 亿元,原因系牛市情绪推 动下,灵活配置型基金力推概念主题类产品获得市场青睐;此外打新热潮同样是 推动灵活配置型产品规模增长的重要驱动力,2015 年新股发行加速,而彼时打新 产品多以灵活配置型产品存在。2016 年一级债基发行同样迎来小高峰,平均发行 份额达 22 亿元,主要系 2016 年委外潮下机构资金涌入,该类一级债基运作模式 与纯债产品基本一致,部分产品也参与打新投资增厚收益。 2020-2021 年阶段,偏债混合型产品是“固收+” 发行主力军。资管新规和房住不 炒的政策环境下,部分非标资金溢出,偏债混合型产品作为低波策略承接其中一 部分追求稳健收益、回撤可控的客户资金,且 2019 年科创板推出打新机制,偏债 混合型产品可参与打新以增厚收益。2020 年、2021 年偏债混合全年发行规模分别 达 3,473 亿元、4,154 亿元,平均发行份额分别达 20 亿元、15 亿元。

2.3、增长动力:市场波动、产品定位和政策导向共振加速扩容

2.3.1、牛市以权益弹性增厚超额收益吸引增量资金进场

2014-2015 年,牛市行情催化下“固收+”业绩表现优异实现规模大增,规模增量 的主要贡献为灵活配置型产品。2014 下半年及 2015 上半年期间,股债均处于牛 市,“固收+”产品表现良好,灵活配置型产品成为承载本轮规模增长的主要产品 形态,截至 2015 上半年,灵活配置产品规模占“固收+”产品规模的 64%。灵活 配置型产品热销的主要原因系其仓位灵活,牛市中可配置较高的权益仓位以增厚 收益,同时也有部分灵活配置型产品以打新策略增厚产品收益。 其中,值得注意的是,一级债基规模始终处于增长态势,主要系 2016 年起,市场资产荒及银行发展表外业务背景下,部分委外资金涌入一级债基这类标准化投资 品,其增长逻辑与中长债基一致,同时部分一级债基会参与一些打新实现较中长 期纯债产品更高的收益率。

从增长主体来看,机构和个人共同成为规模增长驱动。从增量资金来源来看,在 本轮增长周期中,机构和个人规模增长相对均衡,贡献占比基本接近 1:1 水平。

2019-2021 年,权益市场回暖,“固收+”产品业绩表现优异,规模增量的主要贡献 为二级债基和偏债混合型产品。权益市场回暖是“固收+”规模迅速崛起的主要因 素之一,2019-2021 年权益市场震荡上行,叠加 2019 年开始的科创板股票打新潮, 含权类产品规模获得第二次扩容。

从增长主体来看,个人投资者成为本轮增长主力。本轮增长中,个人端持续发力, 持有规模逐年增加,增幅显著高于机构投资者,其中偏债混合型产品是承接零售 客户资金的主要形态;机构端于 2021 下半年发力明显,预计主要是银行理财子开 始大量进入市场,穿透来看依然是个人持有的理财产品,因此我们预计个人资金 是这一轮“固收+”产品增长的核心驱动。从产品类型来看,个人偏好含权比例较 高的偏债混合类产品,二级债基次之;机构端则主要偏好二级债基,契合银行理 财子相对较低的风险偏好,而一级债基和偏债混合型产品增长相对有限。

2.3.2、稳健净值曲线使客户对固收+风险收益产生误判

个人投资者对于稳健性投资需求旺盛,依然偏好中低风险产品,“固收+”产品在 2019-2020 年勾勒出的稳健上涨的净值曲线吸引了大量低风险偏好的资金。一方面,根据中国人民银行《2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》,我国城镇 居民家庭住房资产比重达 74.2%,相比美国高了 28.5 个百分点,而在少量的金融 资产中银行理财、资管、信托、银行定期存款、现金及活期存款等低风险资产占 比达 65.7%;另一方面,在占据客户金融资产绝大多数的银行理财中,根据《中国 银行业理财市场报告(2022 年)》披露,风险等级为二级及以下的理财产品存续规 模达 24.54 万亿元,占比 88.73%,远超其他风险等级产品,投资者整体风格仍相 对保守,低波资产是能够承接大量客户资金的核心方向,而在 2019-2020 年市场 上行周期中,通过权益市场的增厚,“固收+”产品勾勒出一条似乎持续上涨的净 值区间,使得客户对于这类产品的风险收益特征出现了误判,在这样的误判下大 量低风险偏好资金进入市场。

2.3.3、资管新规推动非标转标和净值化压力的挤出效应

理财产品净值化转型下减配非标带来收益率下行预期。个人端,资管新规背景下, 理财产品净值化转型、打破刚兑、限制非标投资比例等问题使得理财产品收益率 下降,2019-2020 年连续牛市的比价效应下,相似预期收益率和风险收益特征的公 募“固收+”产品收益表现良好,吸引部分个人投资者投资方向从银行理财产品转 向公募基金。机构端,部分银行理财产品考虑通过持仓权益类公募基金以覆盖原 有非标的收益回报,从而带来增量资金进入市场,机构投资者偏向持有一级债基、 二级债基等产品。

资管新规落地下信托规模大幅收缩带来挤出效应。在信托规模增长时代,其成为 6%-8%收益率区间产品供给的主力,使得市场真实的无风险利率居高不下,但 2018 年净值化和去通道的压力下信托面临明显的资产荒,留出了 6%-8%预期收益率区间的产品线,从信托规模高点至今,我们预计起码挤出了 5 万亿的资产规模, 在 2019-2021 年市场上行周期中,由于过去三年“固收+”勾勒出的良好的净值曲 线,其成为承接居民资产配置的重要方向。

2.4、增持主体:不同类型投资者在不同产品上表现有所分化

2.4.1、一级债基:个人和机构投资者共同推动市场扩容

从存量规模来看,机构投资者是一级债基主要持有人。截至 2022 年末,机构和个 人投资者分别持有一级债基 4,396 和 1,791 亿元,占比分别为 71.05%和 28.95%, 较长周期来看,机构投资者持有占比区间保持提升态势,从 2010 年的 50%左右提 升至 2022 年的 70%左右,预计其规模增长逻辑和中长期纯债的扩张逻辑类似,机构投资者基于税收规避等诉求通过一级债基配置债券资产。2021 年之后个人投资 者对于一级债基配置规模明显增加,预计一级债基中部分产品跑出明显超额收益 吸引了零售资金入场。 从增量规模来看,机构和个人投资者共同成为一级债基规模扩张驱动力。2018- 2021 年期间,机构和个人持有规模分别从 3,203 亿和 466 亿元增至 4,956 和 1,265 亿元,增幅达到 0.55 和 1.71 倍,其中个人投资者持有规模具备更强波动性,预计 和资本市场的波动有一定相关性。

一级债基竞品方面,从存量规模大小排序来看基金大厂在一级债基产品上布局更 好。从规模排名领先的一级债基来看,大体可以分为三类产品:第一类是以汇添 富长添利和招商添瑞 1 年定开为代表的产品,其机构持有占比在 100%,户均持有 份额大约在千万级别,预计该类产品主要是机构定制产品;第二类是以招商产业 债券、招商安心收益为代表的产品,其对于权益类资产配置比例极低,形态更多 接近中长期纯债;第三类是以易方达增强回报、易方达双债增强为代表的真正意 义上的“固收+”产品,通过 2019-2020 年的超额收益实现了规模的系统性增长。 此外,富国旗下两个产品的持有人户数均以十万计,其中富国产业债的户均份额 不足 1 万,预计与其销售渠道更多依靠互联网有关。

从规模增量大小排序来看,放大权益弹性是规模增长核心抓手。2019-2022 年增速 较快、增长规模较大的产品的区间收益率普遍高于市场均值,大部分产品各年度 收益率排名均处于同类前 50%水平,超额收益是规模增长的主要抓手,其中易方 达增强回报、易方达双债增强的增长规模分别达 172、162 亿元,核心原因在于 2019-2020 年两个产品业绩排名连续两年保持行业前十,从而带来 2021 年规模的 爆发式增长。

具体产品来看,易方达增强回报、易方达双债增强主要通过配置高比例的股票、 可转债获取超额收益。易方达增强回报和易方达双债增强是 2022 年末规模最大、 增速较快的两只一级债基产品,其在 2019 和 2020 年的收益排名均位于行业前十 名,原因系牛市行情下通过配置较高的权益仓位实现业绩增长,易方达双债增强 在 2019-2020 年配置可转债比例超 60%,易方达增强回报在 2019-2020 年配置股 票比例超 15%;从节奏来看,两只产品增配股票和可转债的时间节点基本都集中 在 2019 上半年,并且在市场上行进入尾声后开始减配可转债和股票类资产,依托 在 2019-2020 年市场上行初期具备极高的业绩弹性,实现规模的系统性增长。

2.4.2、二级债基:同样源于机构和个人投资者共同推动

总量来看,机构投资者同样是二级债基主要持有人。截至 2022 年末,机构和个人 投资者分别持有二级债基 6,783 和 2,542 亿元,占比分别为 72.74%和 27.26%, 2015 年之后,机构投资者持有二级债基的比例一直稳定在 65%-75%左右,波动并 不大。 增量来看,机构和个人投资者共同成为二级债基规模扩张驱动力。经过 2019-2022 年市场上行周期中二级债基持续兑现的超额收益后,2021 年个人和机构投资者持 有规模均实现爆发性增长,机构持有规模由 3,279 亿元增长至 6,754 亿元,个人投 资者规模由 1,384 亿元增长至 3,249 亿元,均增长两倍有余。

二级债基竞品方面,从存量规模大小排序来看机构投资者是造就头部产品的主力。 从 2022 年末规模排名领先的二级债基来看,同样是以头部基金公司的竞争为主; 从多数二级债基的客户结构来看,整体依然依赖于机构渠道,其持有人中机构占 比在 60%-100%区间,户均持有份额在 1-55 万区间,鉴于户均规模的绝对数相对 较小,我们预计更多是产品资金持有了该类产品,而非商业银行、保险的自有资 金;其中天弘永利债券的持有人结构以个人为主,预计这与天弘基金的股东蚂蚁 集团协同展业有关,通过互联网开展基金销售业务实现规模增长。

从规模增量大小排序来看较高权益弹性同样是规模增长秘诀。2019-2022 年规模 增长排名前十的产品累计增长规模均超 100 亿元,其中易方达稳健收益、天弘永 利债券的增长规模超 320 亿元,主流增速较快的产品的区间收益率普遍优于行业 均值。但从增长节奏来看不同产品之间存在差异性,原因或系业绩分化所致,以 易方达稳健收益、易方达裕祥回报为例,其产品规模在 2021 年达到超 700 亿的顶 峰,后由于 2022 年业绩出现明显的回撤,收益排名下降,导致产品规模出现较大 缩水;而富国稳健增强的规模在 2022 年逆市实现正增长 100 亿元,原因或系其 2022 年度收益为正,且收益排名处于前 10%,较之前年度排名有较大提升。

具体产品来看,易方达稳健收益和易方达裕祥回报主要通过配置高比例的股票、 可转债获取超额收益兑现规模增量,富国稳健增强则采取低波稳健策略在市场下 行周期获得规模增长。易方达稳健收益和易方达裕祥回报的规模增长主要集中于 2020-2021 年,优于行业均值的收益率是其规模增长的核心驱动,原因在于牛市行 情下通过配置较高的权益仓位实现业绩增长,以易方达裕祥回报为例,其配置股 票的比例在各个年度均高于同类均值水平,从而为其贡献超额收益。富国稳健增 强的规模增长则集中于 2022 年,主要系其采取低波稳健型策略,权益配置比例较 低,在市场下行周期吸引了一部分增量资金。

2.4.3、偏债混合:政策和费率约束下以个人投资者为主

总量来看,个人投资者是偏债混合型基金的主要持有人。截至 2022 年末,个人和 机构投资者分别持有偏债混合基金 4,610 和 982 亿元,占比分别为 82.44%和 17.56% ,近三年来看随着零售渠道的偏债混合型产品不断发行,个人投资者持有 的规模占比处于不断提升的态势。需要注意的是,偏债混合型产品的投资分类为 混合型基金,而非债券型基金,因此对于银行等部分机构投资者而言,配置偏债 混合型基金会占用一定的权益额度,因此其配置意愿会相对更低,加之偏债混合 型费率略高,在零售渠道更容易推动,带动个人持有占比持续提升。 增量来看,偏债混合型产品的增长同样由个人投资者主导。在 2021 年新发基金大 扩容的背景下,个人投资者持有规模由 2020 年末的 2,995 亿元增长至 2021 年末 的 6,761 亿元,增长两倍有余。

偏债混合竞品方面,从存量规模大小排序来看不同产品的经营策略各有侧重。从 2022 年末规模排名领先的偏债混合型产品来看,其管理人结构较此前一级债基和 二级债基而言更加多元化,招商基金、安信基金、鹏华基金、睿远基金、广发基 金、南方基金、中信保诚基金均有产品入围;从投资策略来看,有如以招商瑞文 为代表的侧重于债券配置为主的产品,也有如安信稳健增利为代表的高权益配置 比例的产品,其中安信稳健增利在 2022 年高权益仓位运作的基础上依然录得正收 益;从持有人结构来看,整体来看个人占比要高于机构,其中部分产品个人份额 占比在 90%以上。

从规模增量大小排序来看,大多通过新发于 2020-2021 年做大规模。从规模增量 排名靠前的偏债混合基金来看,多数产品没有非常长周期的历史,仅有南方安泰 存续期间超过 5 年,部分产品是通过新发实现了规模的系统性扩张,其中比较典 型的是睿远稳进配置两年持有、易方达悦兴一年持有、中信保诚丰裕一年持有, 其余产品增长节奏主要集中在 2021 年,如招商瑞文、安信稳健增利、鹏华招华一 年持有等,其规模增长均源于在 2019-2022 年勾勒出良好的净值曲线后吸引增量 资金进场。

3、三大视角来讨论固收加产品未来的发展路径3.1、产品布局:结合三类收益来源看理财子具备更强制度优势

财富管理的本质是赚钱,如果我们将收益率分拆为阿尔法、贝塔和伽玛,贝塔代 表市场的平均收益,阿尔法代表基金经理提供的超额收益,伽玛代表投资者行为 矫正形成的收益,那么对于“固收+”产品来说:1)贝塔收益主要取决于各家公 司在不同市场环境下对于权益资产的配置比例,从产品的角度来看理论上所有基 金基本在同一起跑线,区别在于对于把握市场周期从而动态调整权益配置比例的 能力;2)阿尔法收益主要取决于各家基金公司和基金经理对于个股的判断,通常 公募基金在投研端具备竞争优势,但银行理财子理论上可以通过直接购买绩优公 募基金的方式缩小差距;3)伽马收益主要取决于矫正投资者的非理性交易行为, 银行理财子产品一方面具备更长的锁定期,在“管住客户的手”方面相对容易, 另一方面通过平滑机制能够以丰补歉平滑净值曲线,因此综合来看我们认为银行 理财子理论上具备更强的制度优势,结合其客户对于低风险偏好产品的需求,预 计其将加大对于泛固收+产品的布局。

3.2、底层资产:从两位头部管理人产品特征映射资产配置思路

最近三年随着“固收+”市场的持续扩容,诞生了一批头部“固收+”管理人,我们选择两位头部管理人,以其管理时间较长且依然在管的两个产品作为观察样本, 拉长周期来看这两个产品净值曲线走势较为一致,直到 2022 年才出现一定的分 化,我们认为两只产品权益配置思路差异性是业绩分化的核心矛盾。

在两只产品配置的权益类资产中,我们重点观察前十大持仓来判断产品投资风格, A 产品侧重于成长股,2019-2021 年三年间第一大权益持仓分别为隆基绿能、海康 威视和海康威视,而 B 产品侧重于价值股,最近三年第一大权益持仓分别为保利 发展、万科 A 和万科 A。不同的配置风格也带来了不同节奏的规模增长,其中 A 产品规模增长集中在 2020-2021 年,并在 2021 年三季度见顶,B 产品的规模增长 则延续至 2022 年一季度,且依托 2022 年的正收益,其规模降幅要显著低于对标 产品。

结合上述两个头部产品策略的对比,我们认为红利因子是非常适合“固收+”产品 的权益策略。我们分别用 90%的中长期纯债指数和 10%的偏股混合型指数、90% 的中长期纯债指数和 10%中证红利指数,去拟合“固收+”的净值曲线。1)收益率方面,从 2013 年初至 2022 年底,偏股拟合和红利拟合的累计收益率分 别为 70.19%、63.93%,年化收益分别为 5.5%、5.1%,同期一级和二级债基收益 率分别为 5.2%和 6.0%。2)最大回撤方面,在牛市上行阶段红利拟合显著跑输, 在熊市阶段红利拟合则显著跑赢。3)Calmar 比率方面,近三年(2020-2022 年) 红利拟合的 Calmar 比率值为 6.68,偏股拟合的 Calmar 比率值为 5.07,同期一级 和二级债基 Calmar 比率分别为 1.48 和 0.56,红利拟合净值的盈利质量要高于对 应的一级债基和二级债基指数。

进一步的,我们通过放大权益资产的配置比例去增厚对应产品的拟合收益率,分 别用 80%的中长期纯债和 20%的偏股混合型指数、80%的中长期纯债和 20%中证 红利指数,去拟合固收+的净值曲线。 1)收益率方面,从 2013 年初至 2022 年底,偏股拟合和红利拟合的累计收益率分 别为 83.66%、70.32%,年化收益分别为 6.3%、5.5%,同期一级和二级债基收益 率分别为 5.2%和 6.0%。2)最大回撤方面,在牛市上行阶段红利拟合显著跑输, 但在熊市阶段红利拟合则显著跑赢。3)Calmar 比率方面,近三年(2020-2022 年) 红利拟合的 Calmar 比率值为 3.49,偏股拟合的 Calmar 比率值为 2.58,同期一级 和二级债基 Calmar 比率分别为 1.48 和 0.56,红利拟合净值的盈利质量要高于对 应的一级债基和二级债基指数。

3.3、周期择时:股票市场低点将给予下一轮贝塔红利的窗口期

周期择时的问题本质上是回答对于一个新基金公司或者一个新基金产品而言,应 该在什么时间节点去布局“固收+”的产品。结合前文的讨论,通过大样本的复盘 总结,我们发现在股票市场的底部阶段,通过放大“固收+”基金权益仓位的配置 比例,则在进入市场反转的过程中,较高的权益资产配置比例会带来更强的净值 弹性,从而实现更高的超额收益和更好的业绩排名,进入良性循环。因此,对于 规模较小的基金产品或者新基金产品而言,当前的市场环境已经给予其弯道超车 的窗口期。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

标签:

查看更多滚动

查看更多滚动

永大电梯卓越服务获浙江宁波宏泰广场高度认可

58同城、安居客“女神节”致敬房地产女性从业者 传递相信的力量

甘肃:“寒凉”持续盘踞 “甘味”农产备受考验

(上海战疫录)专访上海一居民区书记:坚持!背后6000多居民等着我们

西宁公安严厉打击涉疫违法犯罪 依法处理案件72起123人

甘肃渭源:千年渭水文化蕴“写生热” 校地合作塑学生文化涵养

5月16日起 西宁市部分区域有序开放

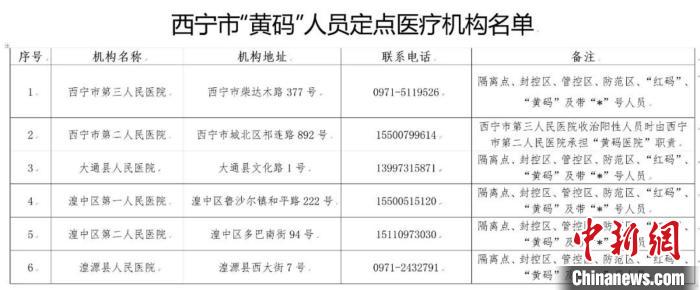

青海西宁:设置“黄码医院”保障重点人群医疗服务需求

- 08-062023年如何打造爆款公募基金产品之固收+篇

- 08-05广州白云机场地铁线(广州白云机场地铁时间)

- 08-05局部或有大到暴雨!@青岛人,今夜到明天白天外出随身带雨具

- 08-05为什么暴雨洪灾后,不能喝未开封的饮料?

- 08-05二审法院开庭后多久下判决书

- 08-05江西两家爱心企业捐献物资驰援河北涿州

- 08-05市场监管总局:汛期维护市场价格秩序稳定 不得捏造散布涨价信息

- 08-05离婚证据几年有效

- 08-05乙草胺中毒怎么急救

- 08-05女子在火车站哭腔呼救!网友:建议取消

- 08-05高管解聘暴露公司实控人“姐弟争议”,CRO新秀毕得医药“冰火两重天”

- 08-05全国广电记者内蒙古高质量发展调研行|敕勒川草原 呼和浩特的生态屏障

- 08-05两岸一家 艺海同心——2023年常台青少年文化艺术研学营小记

- 08-05小米智能音频眼镜下周首测:增加多项新功能

- 08-057月中国大宗商品指数为102.3%

- 08-05新华全媒+|“九河下梢”泄洪记

- 08-05国家防总针对吉林黑龙江提升防汛应急响应至三级

- 08-05陕历博“一票难求”:超60万人次抢票 1.2万人能成功

- 08-05全国消协组织上半年投诉解决率达80.79%—— 更好提升消费者满意度

- 08-05中甲球队石家庄功夫:7连胜后考验刚开始 每一场都是硬仗

- 08-05旧伤复发是否重新认定工伤

- 08-04守住通信“生命线”,搭起暖心“避风港”

- 08-04“看大运 耍成都”:创意之旅 启幕大运

- 08-042022年01月06日整理发布:蚂蚁庄园小课堂2021年4月4日最新题目答案

- 08-04渝开发:上半年营收1.8亿元 归母净利润亏损458万元

- 08-04网宿科技:部分董事及高管拟减持公司不超0.09%股份

- 08-04大凌集团(00211.HK):张镇涛获委任为财务总监及公司秘书等职务

- 08-04铁蛋大冒险第二季播放中文版 铁蛋大冒险第二季全集

- 08-041.

- 08-04苹果全球营收连续三季度下滑,但在欧洲、中国正越卖越好